すぐに、退職・転職を考えてしまう「あなた」のためのカウンセリング!

心理カウンセリング/トラウマ治療(神奈川県横浜市)

IAP横浜相談室

【主な実施場所】(関内駅周辺の施設に変更になる場合があります)

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-7 澤田聖徳ビル

コラム「とらわれからの解放」

代表カウンセラーコラム過去記事2

無意識の考察②(令和元年9月23日)

大嶋信頼先生の「無意識とは何か」無意識の考察第2弾です!

前回は、催眠と瞑想の共通点としての「無意識」を考えてみました。

今回は、無意識に対する、私の仮説を書いてみました。それではどうぞ!

私の考えですが、ちゃぶ台をひっくり返すようで申し訳ないのですが、「無意識」なんてものはない、人間には「意識」のみがあるということが真実ではないかということです。

人間は脳で「意識」し「思考」する。その他は生命体・物体として、体内の化学反応通りに動いているだけ。

例えば、意識していなくても「自律神経」が勝手に働きホメオスタシス(体内状態を一定に保つ機能)が機能する。ストレスが過剰になると自律神経が乱れ心身が不調になる。そういった反応が体中で起きているだけ。

「意識」の話に戻りますが、「意識」は人間が考えているものだから、結論からいうとすべて「幻想」になる。

どんな、科学的な手法を使って一つの事実を明らかにしたところで、全体の一部を認識しただけに過ぎません。

人の人生は一つの事実ではなく宇宙全体の中で生きているのだから、どのような研究者の発見も全体の一部であり、それだけで世界全体を理解していると考えれば、その世界も「幻想」ということになりますね。

大嶋先生が「分からない」で無意識が発動すると、繰り返し言っているのは「意識」の幻想によって分かっているつもりになっている我々を「分からない」宇宙全体の理解へと導いてくれているのかもしれません。

私の考えに戻りますが、「意識」が幻想であれば、人間には何があるのかという疑問が出てきますね。

そこには「自然法則」のみがある。言い換えれば「宇宙の真理」のみがそこに「ある」だけということです。

例えば、「種」があり、土の中で「発芽」して、「茎」や「幹」を形成して、「花」が咲く。枯れて朽ちるが、そこには新たな「種」が出来ている。

花はその自然法則に従った「あり方」が美しいのかもしれない。私は「幻想」の美しさも否定しませんが、自然法則に従った生き方が「花」を咲かす植物のように美しい生き方なのかもしれない、それを指して「無意識」を活用した生き方、無意識的な生き方というのかもしれない。

以上、当たり前のことじゃん?という内容かもしれませんが、私なりに分からない「無意識」について考えてみました。

次回は、それでは「心に聴く」の心の声は一体なんなのか?!というところに迫っていきたいと思います。

それでは、また次回!

無意識の考察①(令和元年9月19日)

仲間からもらった絵画。カウンセリングの雰囲気と無意識のやさしさにピッタリ!

やっと、無意識に対する仮説をコラムにアップできます。隣のビルの火事や台風でちょっと大変でした(汗)。

現在は、電気も水回りも復旧し問題なく相談室を運営できています。今後ともよろしくお願いいたします。

無意識考察ですが、800文字程度に3つに分けて3回連続掲載という形にしてみました。それでは、以下1回目の「無意識の考察」です。

インサイト・カウンセリング代表の大嶋信頼先生がおっしゃる「無意識」とは何なのか考えてみました。

大嶋先生の無意識は先生の師匠である吉本武史先生の「無意識」であり、ミルトン・エリクソンの「無意識」と同じだと考えています。用いる文脈や側面は少し違うかもしれませんが・・・。

エリクソンは古典催眠を学びエリクソン独自の催眠の形を作ってきたわけですが、精神分析創始者S・フロイトも古典催眠を学び精神分析を創始した経緯をみると、各々と表現の仕方は違うが、エリクソンの無意識もフロイトの無意識も辿っていけば、同じものと捉えることが出来るかもしれない。

よく言われているのは、フロイトの場合、症状を作っている原因としての無意識であり、エリクソン・吉本の無意識は「無意識は我々の味方になってくれる」という見方です。

もちろん、症状を作る「無意識」よりは、味方になってくれる無意識の方が私たちは歓迎しますね。しかし、繰り返しになりますが、同じ無意識の別々側面を見ていると考えることは出来なくはないだろうと思ってます。

大嶋先生の現代催眠講座の中で、「意識」は「ドット」であり、それ以外はすべて無意識だと説明してくれています。

マインドフルネス講座の赤座先生はドットはペンで書くので面積があるように見えるが、本当のドットは実は面積がないと説明してくれました。それは意識が無意識に含まれるということになりますね。

マインドフルネスを広めた禅僧のティクナット・ハンのたとえ話の中で、広大な空をうらやましがる雲や、海になりたい波の話が出てくるが、雲は空と一体で、空自身であり、波も海と一体で海自身であるという話が出てきます。

それは、幸せになる努力・悟りの道を進む人はすでに幸せであり、悟りを開き涅槃にいる、ただそれに気づいているかどうかだ、という話を「プラムヴィレッジ」のティクナット・ハンの弟子達から聞くことが出来ました。

おそらく、催眠の「無意識」もマインドフルネス・仏教の「幸せ」「悟り」「涅槃」は同じように考えられるし、おそらく同じものを指しているのだろうと思います。

「無意識の考察」1回目は、催眠療法の中で言われてきた「無意識」とマインドフルネス瞑想で言われている仏教の考え方との共通点などから、無意識についてイメージしてみました。

次回2回目は、1回目を踏まえて、私が考えた仮説をご紹介します!

火事と台風と心の平安(令和元年9月9日)

中島央先生の著書「やさしいトランス療法」

前回のコラムでも書いたのですが、大嶋信頼先生が言っている「無意識」とは何か、「心に聴く」の心とは何かという私なりの考察の下書きは出来ているのです。

また、子育てや教育に関する私なりの考えも手書きのノートにまとめ、ここで皆さんと共有したいなと思っているのです。後は、ワードに打ち込みコピペしてアップするだけなのに、何故かそれが出来ない。

こんな時、自己嫌悪に陥ります。しかし、最近分かってきたことは、物事にはタイミングがあり、必要なタイミングに必要なことが訪れるということです。

もしかしたら、周りの人には迷惑をかけているかもしれませんが、私に必要なことは必要なタイミングで必ず起こる、一見悪いことかもしれないが、後々になり、このために、あれは起こったんだ、あの時は動けなかったんだということがあります。

「光(心)に聴く」で「人生無敵になれる」という、大嶋先生の教え(指示?)は私にはまったく信じられないことでした。心理療法の方法として私のクライアント(お客様)にも「心に聴くを」お伝えしていますが、これだけで人生無敵にはならないでしょう、と今でも思っています(笑)。

しかし、現在、何か判断しなくてはいけないことがあると、ほぼ全て、光に聴いて、その答え通りに判断し行動している自分がいます。その結果、良い悪いの判断は置いといて、その選択に後悔したことは一度もありません。不思議ですよね。

なので、「無意識の考察」と「子育て・教育について」のコラムは時期が来ればアップできると思います。もうすぐだと光も言っています(笑)。

話は変わって、二日前、相談室があるビルの2軒先から出火して隣のビルが燃えました。相談室は3階なのですが、上の階は炎の熱でしょうか窓ガラスが割れてしまい。一階の店舗は消火の際の放水で水浸しになってしまったと聞いています。

私の相談室は幸い何の被害もなく、良かったのですが、炎で電線が焼けてしまい電気が通らなくなってしまいました。

その中で昨日、台風が来て本日は自宅も相談室も停電です。クライアントの皆様にはご迷惑おかけいたしました。

私だけではないですが、火事と台風で連続の停電。正確な情報が入ってこない苛立ちなどもあり、少し疲れてしまったのですが、昨夜帰宅したら、なぜが頭の中が凪になっているのです。外は暴風雨ですよ?

そして、今朝、すっきりと起きることが出来ました。夜中の4時頃にドコモから、警報が発せられたというアラームがピーピー鳴り響き、3回ほど起こされたにも関わらず、最近ではないほど頭がすっきりして、良い目覚めでした。

相談室に行っても停電なので、ファミレスでこのコラムを書いています(笑)。

なぜ、ここまで急に頭が凪になったのだろうと考えます。台風が朝には去っていたことにより、低気圧を吹き飛ばしてくれたと考えるのが普通ですかね?でも凪になったのは昨日の夜からですね、台風という災害が海からやってきたのですが、それは「害」ではなく、「福」だったということでしょうか。

この話は、カウンセリングの中でも「リフレイム」というテクニックですね。「私を苦しめる悪い存在」という「枠組み」から、私を助けてくれる優しい「存在」に枠組みを変える。そっちの方が心が楽になりますよね。

今回は、頭で考えたのではなく、脳が勝手に楽になってから、リフレイムという「枠組み」で考えてみました。

でも、そうなんでよね、クライアントの話を頭で考えてカウンセラーのテクニックでリフレイムさせるのではなく、すでにクライアントの中でリフレイムは起きていて、カウンセリングの中で、共有させていただいているだけですから。

カウンセラーにできることというのは、実は何もないのかもしれません。アディクションの領域では「治療者無力を認める」ということがよく言われていますね。

だからこそ、私にできることは何でもやる。心理学やソーシャルワークには様々な理論やテクニックがあります。その流派にこだわらず、目の前にいる方に少しでも役立つのなら、その時必要な出来ることをするだけ、という姿勢でカウンセリングをさせていただいています。

なので、研鑽は一生続けなくてはいけません。大学の恩師から「あなたは一生勉強ですね」と言われましたが、今その言葉がするっと私の中に入ってきます。

そんなわけで、臨時休業のお知らせです。

10月19日(土)から20日(日)は「東日本催眠療法研究会」に出席するため、お休みをいただきます。ご迷惑おかけ致しますが、ご了承ください。

中島 央 先生の「トランス療法」の研修を受けてきます。ネットで少し調べたのですが、いわゆる「催眠導入」を行ず、会話の中でトランス=催眠状態になり、効果的な心理療法を実施するといったもののようで、ミルトン・エリクソンの現代催眠を研究実践していくなかで、中島先生が形作った心理療法のようです。

東日本催眠療法研究会に参加するのは初めてなのです。この研究会にたどり着いたのは、以前、吉本武史先生と一緒に臨床をされていた加藤薫先生のもとを訪ねた時に、加藤先生は講座は開かない、とのことで、何かおすすめの講座や書籍はないかお聞きしたところ、加藤先生が学会で一緒に活動していた先生のお一人が「やさしいトランス療法」という本を出したとおっしゃってくれました。

アマゾンで調べ、その本の著者が中島先生であることを知り、中島先生の名前でネット中を調べた結果たどり着いた研究会です。

催眠誘導を用いないという点で私が求めているもので、もしかしたら吉本先生の現代催眠と似ているかもしれませんね。わかりませんが・・・。

少し長くなってしまいました。今後もよろしくお願いいたします。

ちょっと休憩(令和元年8月11日)

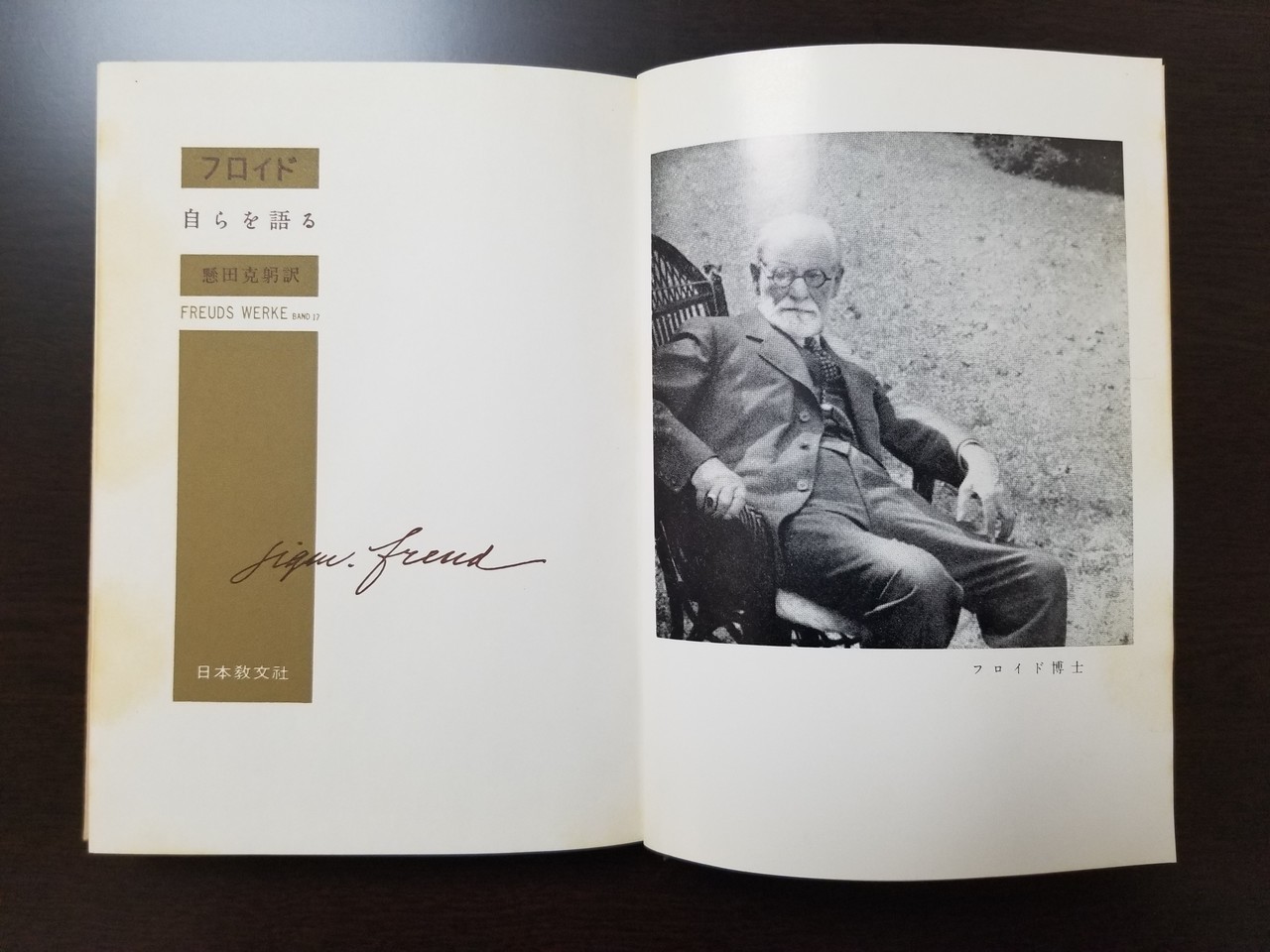

フロイト「自らを語る」

学生時代、古本屋で

買いました。

コラムをしっかり更新したいなと思っているのですが、今年4月に本格稼働して以来、なんとなく思っていることを書くのではなく、どこの誰の研修を受けに行ったのか、本を読んだのか、どんな話を聞いてきたのか、というしっかりとした根拠を示したうえで自分の考えたことを書いてきたつもりでした。

そうすると、一つのコラムが3000字ほどになってしまって、これは読む人にとってどうなんだろうと今考えています。

一応、研修や本の中身もある程度分かるようにまとめ、それに対して私が考えたこと、思ったことを書いてきたのですが、3000字は少し長いかなと、世に言う大先生の文章であれば、辛抱づよく読んでも価値があると思いますが、このコラムを書いているのは、ただの「私」ですからね、皆さんにとってどうなんだろうと思いました。

書いている私の方も、体験したこと、読んだ本をまとめるのは結構時間と手間がかかり、更新頻度もあまり上がりません。だけど、私個人のつぶやきだけを文章にしてもどうなんだろという想いがありました。

ツイッターとか、ブログサイトであれば、そういうやり方もあるんだろうなと思いますが、相談室のホームページ内で書く方が、検索したときに上位表示になるようにする対策(SEO対策)で有効ということで、ここに書いています。

私の主観が多いですが、ある程度絞り込んだ情報をもとに皆様に選択していただきたいなと、そのうえで選んでいただき相談室に来ていただけたのであれば、光栄ですし、出来る限りのことをさせていただく覚悟です。

本当は大嶋信頼先生のいう「無意識の考察」の下書きは出来ているのです。やはり、私の主観がメインですが、最終的な私の考えに至るまでの根拠というか、項目はいくつか用意しています。

しかし、やはり3000文字ほどになると思うので一気に書いてしまうのはどうなんだろうと悩み中。800文字から1200文字ぐらいに分けて3回ぐらいの連載にすれば読みやすいかもしれないですね。

といっても最終的には私の主観ですし自己満足ですね(笑)。今日の文章は本当になにも用意がなく、思ったことを直接にサイトの更新画面に書き込んでいます。誤字脱字がありましたら、そこはご愛嬌とお許しください。

支援の仕事、カウンセリングをするたびに新たに勉強しなくていけないと思うことがどんどん増えます。分からないことが多すぎるのです。心理学やソーシャルワークだけでなく、体のこと食事の事、社会のこと、それぞれ歴史的にどのように理解されてきたか、そこまで、勉強しないと納得できない感じがするのです。もちろん、すべてそこまで学ぶことは出来ないの、どこまでいっても不完全な私です。

歴史に関して偉い人が言っていたそうです「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と・・・。支援やカウンセリングは実践の学問ですから、経験というのはとても大切なんですね、経験の中でこれは上手くいった、これは見直さなければいけないといった振り返りを抽象化・一般化させ、積み重ねたものが理論として出来上がっていると私は思っています。

なので、個人の経験だけでなく、様々な学問の理論やその歴史を学ぶことは、素晴らしい実践を行っていた先人たちの経験知を学ぶことになると思うのですよね。だから経験は大切で非常に重要ですが、個人の経験に頼るのはもったいない、先輩たちの知恵も借りようよ、という意味かなと思っています。

そういう意味で、私の思いや考えだけでなく、先人たちが示してきたことを踏まえたコラムを書きたいなーと思ってしまうのです。

なかなか難しいです。このコラムもちょっと長くなっています。こんなつもりもなかったのですが、性格というか発達傾向なのでしょうか(笑)

読んでいただき、ありがとうございます。

縁に支えられたカウンセリング(令和元年8月5日)

フロイト「自らを語る」

学生時代、古本屋で

買いました。

尊敬する心理学者は誰ですかと質問されると、私は大学の専攻が社会福祉・ソーシャルワークだったので、心理学者個別の研究をしてこなかったのですよね。

その中でも、精神分析創始者フロイトの【自らを語る】やREBT(論理療法)創始者アルバートエリスの【どんなことがあっても自分をみじめにしないためには-論理療法のすすめ】を読んだりしていました。

日本の心理学の先生が書いた本はもちろん読んでいましたけど、何故か私の中ではその心理学(特に臨床心理学)の創始者のみが心理学者という位置づけです。心が狭いでしょうか?

では、学生時代は何を勉強していたかというと社会福祉なのですが、ゼミでお伝えすると、1年次はソーシャルワークの先生でキューブラー・ロス「死の瞬間-死とその過程について」を読み、皆で発表していました。

3年次は社会保障の先生のゼミで、その先生は年金が専門でした。社会保障の枠組みのなかでの精神保健福祉をテーマにして勉強しました。また、夏休みにゼミで合宿に行き、合宿で年金制度をまとめて発表しろと指名され、なれない年金制度をまとめて発表した記憶があります。確かそのころ改正された内容が抜けていたので、こっぴどく先生に怒られた記憶があります。

4年次は1年次のゼミの先生で山名敦子先生に卒業論文の指導を受けました。はじめは、「精神障害リハビリテーション」をテーマにして、東京にある精神障害者のクラブハウスでボランティアをさせていただきながら、どのように研究を進めていこうか試行錯誤していました。

しかし、私が目指してきたことと少し違うような気がして、前期が終わるころに思い切ってテーマを「児童虐待」に変更しました。クラブハウスの皆様には迷惑をおかけしてしまい、今でも申し訳なく思っております。

山名先生にも「まず私に話をしてからテーマを変えなさい」と叱られましたが「まぁ、いいわ」と切り替えが早く、私を許してくれました。「あなたの好きなことをやりなさい」と新しいテーマの研究も応援していただけました。

3年次に実習に行ったのですが、行先が二つありました。児童相談所と生活保護法の救護施設にあたるのですが、アルコール依存症のリハビリ・社会復帰を行っている「救世軍自省館」で学ばせていただきました。

実習前は、何の関係もない二つの施設だと感じていました。子どもの問題に興味があったのと、それに伴う心の問題に取り組みたいと思っていたのですが、二つの施設につながりがあるとは思えませんでした。

児童相談所で児童虐待の支援で大忙しのスタッフをみながら、時にレクチャーの時間をとっていただき、虐待だけでなく、発達障害や、療育手帳、家族療法の話をお聞きしました。やはり、その時は虐待対応が主で大変そうでした。当時、児童相談所が関わっているケースで、子どもが亡くなってしまったことが新聞に取り沙汰され、児童相談所に対する批判が飛び交っていた時期でした。(個人情報に触ることが出来なかったので空気で感じました)。

その実習の後、アルコール依存症について学び救世軍自省館へ実習にいったのですが、事前学習の時点で、依存症者の家族について書かれたところに目が留まりました。いわゆる「アダルトチルドレン」と「共依存」です。それは、アルコール依存の家族だけではなく、虐待等が起こっている機能不全家族にもあてはまるという内容です。そして、それは家族・子どもが回復しなければ再び連鎖してしまうことも多いということでした。そこで二つの実習先が私の中でつながりました。

自省館の実習では、グループで利用者の方々が自分のことを語るワークが多くありました。その中で私自身も自分の人生を振り返り、利用者の方々と一緒に私の人生の回復も始まったように思います。アノニマスグループの12のステップもその時に知りました。

実習後の夕方に利用者の方にAAに連れて行ってもらいました。AAとは「アルコホリックス・アノニマス」といい、匿名で参加し司会者はいますが、言いっぱなし聞きっぱなしでお互いのことを語り合う場です。12のステップや12の伝統といったものにもとづいた自助グループです。オープングループでは依存症当事者でなくても参加できるので、オープングループに連れて行ってもらいました。

その日はバースデイ(お酒を辞めてちょうど何年目という節目を迎えるメンバーを祝う)で、ケーキが振舞われ、心の中で「ラッキー」とつぶやいていました。バースデイのお祝いが終わると、司会者の進行で、順々にメンバーが自分の話を語ります。その日は参加人数が多くて2重の輪になっていました。

そこでアクシデントが起きました。司会者は私の後ろの方を指したのですが、私が指名されたと勘違いして、一言二言話をしてしまい、場がざわめき自分の間違いに気づきました。恥ずかしさでうつむき,何でこんなことをしてしまったのだろうと後悔し自分を責めていました。

その時に自省館の利用者の方が「大丈夫、俺も粗相はたくさんしてきた。皆そうだよ、気にしなくていいよ」と声をかけてくれました。とてもうれしかったです。あのような何気ない支えあいが自助グループの中で起きている。だから、依存症から回復できるのかなと思いました。その後、今度は本当に私が話す番が来て自分の事を話しました。話した内容は忘れました(笑)。

卒業論文では、まず、虐待の定義を法律とマルトリートメントという視点から書きました。現在、友田明美先生の本「子どもの脳を傷つける親たち(NHK出版新書)」のなかでマルトリートメントという言葉が強調されていますが、私が学生の時にはすでにあった言葉なのに一般にはまだ広がっていないようで、少しびっくりしています。マルトリートメントとは不適切な養育という意味で虐待より広い意味で用いられ、子育てに困っている親にもしっかりと対応していくということにつながります。

また、PTSDの診断基準を西澤哲先生の本「トラウマの臨床心理学(金剛出版)」にもとづき記述し、最後に虐待を受けた子供に有効な心理療法について西澤先生が提案している方法を書きました。当時は今のように、持続エクスポージャーや認知処理法、トラウマ・フォーカスト認知療法などの情報は私には届きませんでした。もちろんFAP療法も・・・。

このようにして、何とか卒業論文を書くことが出来ました。研究論文というより、一つ一つのレポートをつなぎ合わせたような内容ですが、山名先生はそれでよしとしてくれました。

後で知ったのですが、山名先生は上智大学で松本英二先生のもとで研究をして実践と大学教員をされてこられたのですが、松本先生のもとで学んだ方のなかには、遠藤嗜癖問題相談室を立ち上げたソーシャルワーカーの故遠藤優子先生と現在、児童相談所等に「サインズ・オブ・セーフティ」を伝え、日本のソーシャルワークに「ソリューションフォーカスト・アプローチ」を導入したお一人の菱川愛先生がいらっしゃいました。

私が回復を始めたころにお二人の講演会や研修に参加したことがあり、様々な縁で人と人はつながっているのだなあとしみじみと感じます。

また、遠藤先生も菱川先生も斎藤学先生のもとで臨床実践を行っていたという共通点があり、大嶋信頼先生も斎藤学先生のもとで臨床・研究の経験を積んできたのです。

私は2年間、斎藤学先生が理事長を務める「さいとうクリニックデイナイトケア」のメンバー(患者)であり、「NPO法人JUST」のメンバーでした。立場は大きく違いますが、やはりつながりというものを感じざるを得ません。

去年、菱川愛先生の「ライフモデル」研修に4日間参加して学ばせていただきました。

尊敬する心理学者について書こうと思っていたのですが、私の思い出話になってしまいました。しかし、こういった背景が私のカウンセリングの中には組み込まれているということを皆さまと共有することはいいことだと思うのです。